Die Leber ist ein echtes Multitalent. Sie filtert Giftstoffe, produziert lebenswichtige Eiweiße und sorgt dafür, dass unser Körper optimal funktioniert. Doch was, wenn sie still und heimlich leidet? Oft bemerken wir es erst, wenn unspezifische Beschwerden auftreten.

Die Bedeutung der Leberwerte

Hier kommen die Leberwerte ins Spiel, allen voran der GPT-Wert. Dieser Laborwert kann Auskunft darüber geben, ob eine Störung der Leber vorliegt. Doch ein erhöhter GPT-Wert bedeutet nicht automatisch das Schlimmste. Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder ein Druckgefühl im Oberbauch können erste Anzeichen einer Überlastung sein.

Diese Symptome können jedoch auch durch andere Auslöser bedingt sein, weshalb eine medizinische Abklärung ratsam ist. Auch Hautveränderungen oder ein ungewohntes Jucken könnten auf einen Leberschaden hindeuten. Die Leber hat jedoch ein beeindruckendes Regenerationspotenzial, sodass frühzeitige Maßnahmen oft helfen können, größere Probleme zu vermeiden. Lassen Sie uns gemeinsam klären, was hinter diesem Wert steckt und wie Sie Ihre Leber optimal unterstützen können.

GPT und seine Funktion

GPT, auch Alanin-Aminotransferase (ALAT) genannt, ist ein Enzym, das hauptsächlich in den Leberzellen vorkommt. Es gehört zur Gruppe der Transaminasen und spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel von Aminosäuren. GPT ist insbesondere an der Umwandlung von Glutamat und Pyruvat beteiligt, die essenziell für zahlreiche Stoffwechselprozesse sind. Normalerweise ist nur eine geringe Konzentration davon im Blut zu finden. Wenn die Zellen der Leber geschädigt werden – etwa durch eine Entzündung, eine Fettleber oder andere Faktoren wie Medikamente oder Durchblutungsstörungen – gelangt mehr GPT ins Blut.

Eine GPT-Erhöhung kann also auf einen Leberschaden hindeuten, ohne dass gleich eine schwere Erkrankung vorliegen muss. GPT kann in geringeren Mengen auch in anderen Organen wie den Muskeln oder den Nieren vorkommen, weshalb ein leicht erhöhter Wert nicht immer ein klares Krankheitszeichen ist. Eine plötzliche, drastischer Anstieg sollte jedoch ärztlich abgeklärt werden, um mögliche Ursachen auszuschließen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Die Leber übernimmt nicht nur die Entgiftung, sondern auch die Umwandlung von Pyruvat in Glukose. Dieses Zwischenprodukt spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel und wird durch verschiedene Enzyme reguliert. GPT ist eine Aminotransferase, die an diesem Prozess beteiligt ist, indem sie Alanin in Pyruvat umwandelt. Ein veränderter Laborwert kann auf eine Störung dieses Stoffwechsels hindeuten.

Normwerte und Ursachen für erhöhte GPT-Werte

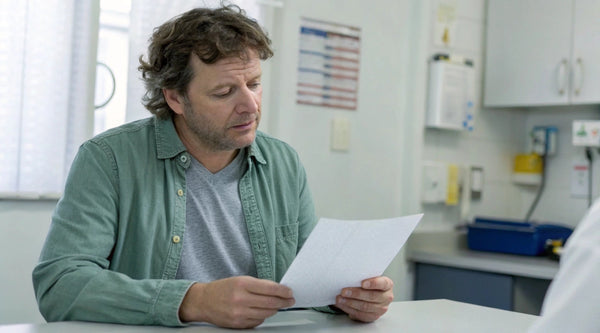

Im Labor gibt es klare Referenzwerte für den GPT-Wert. Normalerweise liegt er bei Frauen unter 35 U/l und bei Männern unter 50 U/l. Doch was bedeutet es, wenn die Werte darüber liegen? Die Auslöser können vielfältig sein: Eine Leberentzündung, ausgelöst durch Hepatitis-Viren oder eine Autoimmunerkrankung, kann die Werte in die Höhe treiben. Auch eine Fettleber, die häufig durch eine unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel oder übermäßigen Alkoholkonsum entsteht, zählt zu den häufigsten Ursachen einer GPT-Erhöhung. Bestimmte Medikamente können ebenfalls zu einem Anstieg führen, insbesondere solche, die über die Leber abgebaut werden. Nicht zu vergessen: Chronische Erkrankungen wie eine Leberzirrhose oder eine Gallenwegserkrankung können ebenfalls für erhöhte Werte verantwortlich sein.

Zudem können Vergiftungen, etwa durch Pilze oder chemische Substanzen, schwere Leberschäden verursachen. Auch seltene genetische Erkrankungen wie Morbus Wilson oder Hämochromatose können sich durch dauerhaft erhöhte Leberwerte bemerkbar machen und sollten daher bei ungeklärten Fällen in Betracht gezogen werden. Ärzte betrachten häufig nicht nur die GPT-Werte, sondern auch andere Laborwerte, um eine genauere Einschätzung zu treffen. Ein plötzlicher Anstieg der GPT-Werte kann ein Anzeichen dafür sein, dass Zellen der Leber durch eine Krankheit wie Hepatitis geschädigt wurden. Da Leberenzyme oft gemeinsam betrachtet werden, hilft eine genauere Untersuchung, den Ursprung der Schädigung einzugrenzen.

Diagnostik und medizinische Untersuchungen

Ein erhöhter GPT-Wert allein sagt noch nicht viel aus. Deshalb betrachten Ärzte meist mehrere Laborwerte, darunter GOT (Glutamat-Oxalacetat-Transaminase), GGT (Gamma-Glutamyltransferase) und den De-Ritis-Quotient. Diese Kombination kann mehr über die Art der Schädigung verraten. Zusätzlich kann ein Ultraschall Hinweise auf eine Erkrankung liefern. Wenn sich trotz Kontrollen der Laborwerte keine eindeutige Ursache finden lässt, kann eine Leberbiopsie Aufschluss darüber geben, ob eine chronische Erkrankung oder fortschreitende Gewebeschädigung vorliegt. Bei einer Leberbiopsie entnimmt der Arzt eine kleine Gewebeprobe aus der Leber, um unter dem Mikroskop zu prüfen, ob entzündliche Prozesse, Narbenbildung oder Veränderungen der Zellen vorliegen, die auf eine chronische Erkrankung hindeuten können.

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt oder an einer chronischen Erkrankung leidet, sollte seine Leberwerte im Blick behalten, um einen Anstieg frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus können spezielle Bluttests zur Bestimmung der Bilirubin-Konzentration oder eine Analyse der Gallensäuren ergänzende Informationen liefern. In manchen Fällen kann auch eine Untersuchung der Gallenwege mittels MRT oder ERCP notwendig sein, um eine Gallenwegserkrankung als Auslöser auszuschließen. Besonders bei unklaren Beschwerden lohnt es sich, weitere diagnostische Schritte einzuleiten, um gezielt behandeln zu können. Patienten mit dauerhaft erhöhten Werten (GPT, GOT, GGT) sollten regelmäßig Kontrolluntersuchungen durchführen lassen.

Zusammenhang mit anderen Leberenzymen

GPT allein gibt zwar Informationen, doch erst im Zusammenspiel mit anderen Werten ergibt sich ein vollständiges Bild. Das Verhältnis von GOT zu GPT kann zeigen, ob eine akute oder chronische Schädigung vorliegt. Ist zusätzlich die GGT erhöht, kann dies ein Hinweis auf eine Schädigung der Gallenwege sein.

| Leberenzym | Hauptfunktion |

|---|---|

| GPT (ALAT) | Umwandlung von Alanin in Pyruvat, Bestandteil des Energiestoffwechsels |

| GOT (ASAT) | Beteiligt am Aminosäurestoffwechsel |

| GGT | Unterstützt den Transport von Aminosäuren |

| AP (Alkalische Phosphatase) | Marker für Knochen- und Gallenerkrankungen |

Auch die Leberfunktion kann durch andere Blutwerte überprüft werden. Eine starker Anstieg bestimmter Enzyme kann auf eine Entzündung oder sogar eine Leberzirrhose hindeuten. Wer seine Werte regelmäßig kontrollieren lässt, kann frühzeitig gegensteuern. Besonders der De-Ritis-Quotient (GOT/GPT) kann dabei helfen, zwischen leichten und schwereren Leberschäden zu unterscheiden, sollte jedoch stets in Kombination mit anderen Leberwerten und klinischen Befunden bewertet werden. Ein erhöhter Ammoniakwert kann auf eine eingeschränkte Entgiftungsfunktion der Leber hinweisen, tritt jedoch meist bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen wie Leberzirrhose oder schwerem Leberversagen auf. In solchen Fällen sollte auch die Albuminkonzentration im Blut überprüft werden. Veränderungen im Zytoplasma der Leberzellen können zusätzlich Aufschluss über den Schweregrad der Krankheit geben. Das Zytoplasma ist die gelartige Flüssigkeit, in der viele Stoffwechselprozesse ablaufen und Enzyme wie GPT aktiv sind.

Angestiegene ALAT-Werte treten oft mit einem Anstieg der Gamma-GT auf. Während ALAT ein Enzym in den Leberzellen ist, findet sich Gamma-GT besonders in den Gallengängen. Diese Werte gemeinsam zu betrachten, hilft Ärzten, eine genauere Einschätzung der Leberfunktion zu treffen. Insbesondere bei einer Fettlebererkrankung kann diese Kombination frühzeitige Hinweise liefern.

Behandlung und Maßnahmen bei erhöhtem GPT-Wert

Ein erhöhter GPT-Wert kann beunruhigend sein, doch nicht immer steckt eine ernsthafte Krankheit dahinter. Der erste Schritt ist es, mögliche Ursachen zu identifizieren. Falls Alkohol oder bestimmte Medikamente die Auslöser sind, kann eine Reduzierung oder ein Wechsel der Medikation nach ärztlicher Rücksprache helfen, die Leber zu entlasten. Eine gesunde Ernährung, die reich an Antioxidantien und ungesättigten Fettsäuren ist, unterstützt die Leber bei der Regeneration. Auch regelmäßige Bewegung kann sich positiv auswirken.

Falls eine Leberentzündung oder eine andere Erkrankung festgestellt wird, sind gezielte medizinische Maßnahmen notwendig. Eine ausgewogene Aufnahme von B-Vitaminen und Folsäure kann die Lebergesundheit ebenfalls unterstützen. Wer bereits eine Fettlebererkrankung entwickelt hat, kann durch eine gezielte Gewichtsreduktion den Verlauf positiv beeinflussen. Zudem haben sich bestimmte pflanzliche Wirkstoffe wie Mariendistel oder Artischockenextrakt in der unterstützenden Therapie bewährt. In schweren Fällen, etwa bei einer fortgeschrittenen Zirrhose, kann eine medikamentöse Behandlung oder sogar eine Lebertransplantation notwendig sein.

Eine anhaltende GPT-Erhöhung kann ein Hinweis auf eine ernsthafte Lebererkrankung sein. Patienten mit lang andauernden Auffälligkeiten sollten sich ärztlich untersuchen lassen, da unbehandelte Entzündungen zu schweren Erkrankungen wie Hepatitis oder Zirrhose führen können. Besonders bei gleichzeitig veränderten Werten von ALAT oder anderen Enzymen ist eine genaue Abklärung notwendig.

Vorbeugung von Lebererkrankungen

Die Leber hat eine erstaunliche Fähigkeit zur Regeneration. Doch damit sie diese nutzen kann, braucht sie Unterstützung. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, gesunden Fetten und ausreichend Flüssigkeit hilft, sie zu entlasten. Alkohol sollte nur in Maßen konsumiert werden, da er die Leber stark belasten kann. Wer bereits erhöhte Werte hat, sollte regelmäßig Kontrolluntersuchungen durchführen lassen, um eine Verschlechterung frühzeitig zu erkennen. Auch Bewegung kann helfen, die Leberfunktion zu verbessern. Eine bewusste Auswahl von Lebensmitteln und die Vermeidung unnötiger Medikamente können zusätzlich dazu beitragen, Leberschäden langfristig zu vermeiden.

Mehr zum Thema: Leberkur