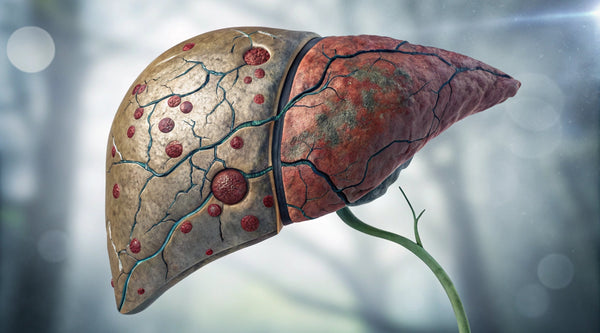

Die Leber – unser körpereigener Superheld. Sie filtert Giftstoffe, produziert lebenswichtige Eiweiße und sorgt dafür, dass unser Stoffwechsel rundläuft. Doch was passiert, wenn sie ihren Dienst einstellt?

Ein akutes Leberversagen (ALV) ist ein medizinischer Notfall, bei dem die Leber ihre Funktion innerhalb weniger Tage bis Wochen verliert. Die Folgen? Von Ikterus (Gelbsucht) über Gerinnungsstörungen bis hin zur lebensbedrohlichen hepatischen Enzephalopathie sind zahlreiche Komplikationen möglich. Die Ursachen reichen von Vergiftungen, z. B. durch zu viel Paracetamol, bis hin zu schweren Infektionen wie Hepatitis.

Klingt beängstigend? Keine Sorge, denn je nach Erkrankung gibt es verschiedene Wege, die Leber zu entlasten – und manchmal sogar zu retten.

Arten des Leberversagens

Nicht jedes Leberversagen verläuft gleich. Es gibt zwei Hauptformen: das akute Leberversagen (ALV) und das chronische Leberversagen. Während sich das akute Leberversagen innerhalb weniger Tage oder Wochen entwickelt – oft ausgelöst durch Vergiftungen, Infektionen oder eine Überdosis Paracetamol –, schleicht sich das chronische Leberversagen langsam ein. Chronische Lebererkrankungen wie eine jahrelange Hepatitis oder ein übermäßiger Alkoholgenuss führen nach und nach zur Leberinsuffizienz.

Die Folgen? Der Körper kann Gifte nicht mehr abbauen, die Leberfunktion nimmt ab, und eines Tages geht nichts mehr. Bei beiden Formen kann es zu Komplikationen wie schweren Gerinnungsstörungen (Koagulopathie) und sogar einem hepatischen Koma kommen.

Während sich ein akutes Leberversagen in manchen Fällen mit der richtigen Behandlung umkehren lässt, bleibt bei der chronischen Variante oft nur eine Lebertransplantation als letzte Rettung.

Bei chronischen Lebererkrankungen ist der Verlauf oft tückisch: Anfangs kaum spürbar, kann es plötzlich zu einem akuten Zustand kommen. Besonders gefährlich ist es, wenn Aszites, Blutungen oder neurologische Ausfälle auftreten. Ohne sofortige medizinische Hilfe verschlechtert sich die Prognose rapide – eine frühzeitige Therapie kann Leben retten.

Vergleich zwischen akutem und chronischem Leberversagen

Ein ALV kann viele Ursachen haben – häufig sind Intoxikationen, Virusinfektionen oder Autoimmunreaktionen verantwortlich. Chronische Lebererkrankungen hingegen entwickeln sich über Jahre und führen eher zu einem schleichenden Leberversagen. Doch nicht jeder Patient hat die gleichen Heilungschancen. Risikofaktoren wie Vorerkrankungen oder Begleitinfektionen können die Mortalität erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt wichtige Unterschiede zwischen akuten und chronischen Fällen, gängige Diagnosemethoden wie die Leberbiopsie und wann eine Transplantation notwendig wird.

| Kriterium | Akutes Leberversagen | Chronisches Leberversagen |

|---|---|---|

| Verlauf | Plötzlicher Funktionsverlust innerhalb von Tagen oder Wochen | Schleichender Funktionsverlust über Jahre |

| Häufige Ursachen | Paracetamol-Intoxikation, Virushepatitis, Autoimmunreaktionen | Leberzirrhose durch Alkohol, Fettleber, Hepatitis B/C |

| Diagnoseverfahren | Bluttests, Bildgebung, Leberbiopsie | Ultraschall, Elastographie, Leberbiopsie |

| Behandlungsmöglichkeiten | Medikamente, intensivmedizinische Betreuung, eventuell Transplantation | Lebensstiländerung, medikamentöse Therapie, Lebertransplantation |

| Mortalität ohne Therapie | Hoch, wenn keine Behandlung erfolgt | Variabel, abhängig vom Stadium |

| Notwendigkeit einer Transplantation | Oft notwendig, besonders bei schwerem Verlauf | In späten Stadien oft erforderlich |

Ursachen von Leberversagen

Wie kommt es überhaupt dazu, dass die Leber streikt? Die Liste der möglichen Auslöser ist lang – und teils unerwartet. Häufig sind Vergiftungen schuld, allen voran durch eine Überdosierung von Paracetamol. Viele wissen nicht, dass bereits eine einmalige Überdosierung von Paracetamol (ab ca. 7,5–10 g bei Erwachsenen) zu schwerwiegenden Leberschäden führen kann. Paracetamol-Vergiftungen sind eine der häufigsten Ursachen für akutes Leberversagen.

Aber auch Infektionen wie eine schwere Hepatitis, Autoimmunreaktionen oder Stoffwechselstörungen können zu einer ernsthaften Leberschädigung führen. In manchen Fällen steckt eine chronische Lebererkrankung dahinter, die sich über Jahre entwickelt. Alkoholmissbrauch, Fettleber oder seltene genetische Erkrankungen sind weitere Auslöser.

Manchmal ist es auch eine Kombination aus mehreren Faktoren, die schließlich zu einer lebensbedrohlichen Leberinsuffizienz führen. Doch egal, wo die Ursache liegt – ein frühzeitiges Erkennen ist entscheidend, um Schlimmeres zu verhindern.

Symptome und Diagnose

Ein Leberversagen kommt selten aus dem Nichts – der Körper sendet oft Warnsignale. Doch diese werden leicht übersehen, weil sie zunächst unspezifisch sind. Müdigkeit, Übelkeit oder Appetitlosigkeit? Klingt harmlos. Doch wenn plötzlich Ikterus (Gelbfärbung der Haut und Augen), Juckreiz oder starke Wassereinlagerungen dazukommen, sollte man hellhörig werden.

Besonders gefährlich wird es, wenn eine hepatische Enzephalopathie auftritt – dabei sammeln sich Giftstoffe im Gehirn, was bei Patienten zu Verwirrung, Gedächtnisproblemen oder sogar Koma führen kann.

Die Diagnose erfolgt meist durch eine Kombination aus Bluttests und bildgebenden Verfahren. Wichtige Laborwerte wie Bilirubin, Transaminasen, Albumin und der INR-Wert helfen dabei, die Leberfunktion zu beurteilen. Zusätzlich können Ultraschall oder eine Leberbiopsie erforderlich sein, um die genaue Ursache zu klären. Schnelles Handeln ist hier gefragt!

Behandlungsmöglichkeiten

Die gute Nachricht? Je nach Ursache lässt sich ein Leberversagen in manchen Fällen aufhalten oder sogar rückgängig machen. Die Schlechte? Nicht immer gibt es eine einfache Lösung. Wenn ein Patient eine Vergiftung – zum Beispiel durch Paracetamol – erleidet, kann ein Gegenmittel helfen. Bei Infektionen wie Hepatitis kommen antivirale oder entzündungshemmende Medikamente zum Einsatz.

Wichtig ist, die Leberfunktion so gut wie möglich zu unterstützen: absolute Schonung, angepasste Ernährung und die richtige Therapie können den Körper entlasten. In schweren Fällen bleibt die Lebertransplantation oft die einzige Überlebenschance. Allerdings kann eine frühzeitige Therapie – etwa mit Acetylcystein bei Paracetamol-Vergiftung oder antiviralen Medikamenten bei Hepatitis – in manchen Fällen eine Transplantation verhindern.

Besonders bei akuten Fällen mit schweren Erkrankungsfolgen wie einer Koagulopathie zählt jede Minute. Deshalb gilt: Frühzeitig handeln und Symptome nicht auf die leichte Schulter nehmen!

Mehr zum Thema: Leberkur

Komplikationen und Prognose

Ein Leberversagen hat meist weitreichende Folgen für den gesamten Körper. Durch den Verlust der Entgiftungsfunktion sammeln sich Giftstoffe an, die den Stoffwechsel, das Nervensystem und das Immunsystem beeinträchtigen können.

Eine der größten Gefahren? Koagulopathie und Gerinnungsstörungen – die Blutgerinnung funktioniert nicht mehr richtig, was zu gefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch eine hepatische Enzephalopathie ist eine ernsthafte Komplikation: Durch angesammelte Giftstoffe im Gehirn kommt es zu Verwirrtheit, Sprachstörungen und im schlimmsten Fall sogar zum Koma.

Wie sieht es mit der Prognose aus? Das hängt stark von der Ursache und dem Verlauf ab. In einigen Fällen kann sich die Leber mit der richtigen Behandlung erholen, vor allem, wenn die Schädigung früh erkannt wird. Ist die Leberschädigung jedoch zu weit fortgeschritten, bleibt oft nur eine Lebertransplantation als einzige Überlebenschance.

Eine wenig bekannte, aber gravierende Folge von Leberversagen ist der sogenannte Aszites – eine Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum, die den Verlauf der Erkrankung verschlechtern kann. Besonders bei Leberzirrhose entwickelt sich dieser Zustand häufig und macht den Alltag für Patienten extrem belastend. In der Medizin werden spezielle Therapien eingesetzt, um die Beschwerden zu lindern und eine bessere Prognose zu ermöglichen.

Prävention und medizinische Betreuung

Ein Leberversagen lässt sich nicht immer verhindern, aber es gibt Möglichkeiten, die Leberfunktion zu schützen. Eine gesunde Lebensweise ist dabei das A und O: Alkohol nur in Maßen, eine ausgewogene Ernährung und Vorsicht bei Medikamenten wie Paracetamol helfen, unnötige Leberschädigung zu vermeiden.

Regelmäßige Checks beim Arzt sind ebenfalls sinnvoll – gerade, wenn bereits eine Lebererkrankung oder Hepatitis vorliegt. Denn je früher Probleme erkannt werden, desto besser stehen die Chancen, schwerwiegende Erkrankungsfolgen zu verhindern. Besonders bei Patienten mit Vorerkrankungen oder genetischer Veranlagung ist eine engmaschige medizinische Überwachung wichtig.

Und was tun, wenn erste Symptome wie Ikterus oder ungeklärte Gerinnungsstörungen auftreten? Nicht abwarten, sondern sofort abklären lassen. Denn bei Leberinsuffizienz zählt jede Minute!