Die Leber ist ein echtes Multitalent. Sie baut Giftstoffe ab, reguliert den Stoffwechsel und versorgt den Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen. Doch wenn sie über Jahre hinweg geschädigt wird, kann sie ihre Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen. Genau das passiert bei einer Leberzirrhose – eine chronische Erkrankung, die als Folge einer langjährigen Leberschädigung entsteht.

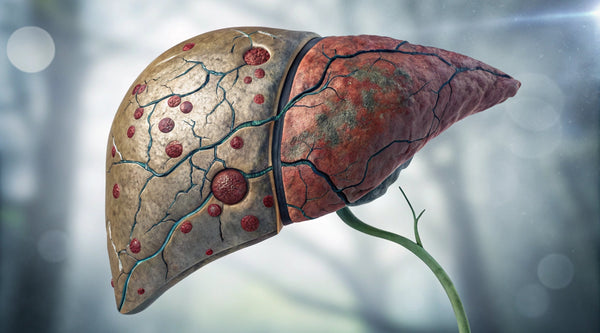

Dabei wird funktionelles Lebergewebe zunehmend durch Narbengewebe ersetzt, was die Leberfunktion einschränkt. In frühen Stadien kann die Leber ihre Aufgaben oft noch teilweise erfüllen, doch mit fortschreitender Erkrankung nimmt die Funktion weiter ab.

Das Heimtückische: Die Leberzirrhose entwickelt sich schleichend. Viele Betroffene bemerken lange nichts, bis plötzlich ernsthafte Beschwerden auftreten. Müdigkeit, Verdauungsprobleme oder ein Druckgefühl im Oberbauch können erste Anzeichen sein. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Bauchwasser, inneren Blutungen oder einer Verschlechterung der Gehirnfunktion kommen.

Alkohol ist eine bekannte Ursache, aber längst nicht die einzige. Auch Virushepatitis, eine Fettleber oder bestimmte Autoimmunerkrankungen können das Organ schädigen.

Die gute Nachricht? Es gibt Möglichkeiten, die Pathologie frühzeitig zu erkennen und den Verlauf positiv zu beeinflussen. Was das für Sie bedeutet, erfahren Sie hier.

Wie entsteht eine Leberzirrhose?

Die Leber kann einiges aushalten – aber nicht alles. Wenn sie über Jahre hinweg geschädigt wird, versucht sie sich zu regenerieren. Doch irgendwann wird das gesunde Lebergewebe durch funktionsloses Narbengewebe ersetzt. Das nennt man Fibrose. Wird dieser Prozess nicht gestoppt, kann sich daraus eine Leberzirrhose entwickeln.

Eine chronische Leberschädigung kann über Jahre hinweg unbemerkt bleiben, während funktionelles Lebergewebe zunehmend durch Narbengewebe ersetzt wird. Dies beeinträchtigt die Leberfunktion, aber in frühen Stadien kann das Filterorgan noch gewisse Aufgaben übernehmen.

Chronische Entzündungen als Ursache

Langanhaltende Entzündungen der Leber können das Gewebe so stark schädigen, dass es nicht mehr regenerationsfähig ist. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für eine Leberzirrhose. Dabei kann die Entzündung durch verschiedene Erkrankungen ausgelöst werden, die über Jahre hinweg unbemerkt bleiben.

Virushepatitis – eine schleichende Gefahr

Hepatitis B und C sind chronische Infektionen, die über Jahre hinweg unbemerkt bleiben können. Während das Immunsystem versucht, das Virus zu bekämpfen, entstehen anhaltende Entzündungen, die langfristig das Lebergewebe schädigen und zur Leberzirrhose führen können. Über Jahre hinweg führt dieser Prozess dazu, dass sich funktionsloses Narbengewebe bildet. Besonders tückisch ist, dass viele Menschen erst von ihrer Infektion erfahren, wenn bereits eine fortgeschrittene Zirrhose besteht.

Fettleber – wenn sich die Leber mit Fett füllt

Eine Fettleber kann durch verschiedene Faktoren entstehen. Die nicht alkoholische Fettleber (NAFLD) wird häufig durch Übergewicht, Insulinresistenz oder Diabetes begünstigt, während die alkoholische Fettleber (AFLD) auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen ist.

Anfangs treten keine Beschwerden auf, doch wenn sich zusätzlich Entzündungen entwickeln, spricht man von einer Fettleberhepatitis. Dieser Zustand kann dazu führen, dass die Leberzellen allmählich durch Bindegewebe ersetzt werden. Besonders gefährlich ist, dass viele Menschen ihre Fettleber erst spät bemerken, da sie anfangs keine Schmerzen oder offensichtlichen Symptome verursacht.

Autoimmunerkrankungen – wenn der Körper sich selbst angreift

Manchmal greift das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen Leberzellen an, weil es sie als Bedrohung einstuft. Diese sogenannte Autoimmunhepatitis führt zu chronischen Entzündungen, die langfristig zu einer Zirrhose führen können. Die genauen Ursachen sind nicht vollständig geklärt, doch genetische Faktoren spielen oft eine Rolle. Ohne eine frühzeitige Behandlung mit immunsuppressiven Medikamenten kann diese Erkrankung die Leber dauerhaft schädigen.

Alkohol – der Klassiker unter den Leber-Killern

Regelmäßiger und übermäßiger Alkoholkonsum kann das Entgiftungsorgan erheblich belasten. Da das Organ nur eine begrenzte Menge Alkohol abbauen kann, kann es bei dauerhaft hoher Zufuhr zu Entzündungen kommen. Langfristig kann dies zu Leberschäden führen, die eine alkoholbedingte Leberzirrhose nach sich ziehen. Die gute Nachricht? Wer frühzeitig aufhört zu trinken, gibt seiner Leber die Chance, sich zu erholen.

Andere Faktoren, die das Lebergewebe schädigen

Neben Alkohol und Entzündungen gibt es weitere Auslöser:

| Auslöser | Erklärung |

|---|---|

| Bestimmte Medikamente | Einige Schmerzmittel oder Antibiotika können die Leber bei langfristiger Einnahme belasten. |

| Giftstoffe und Umweltbelastungen | Dazu gehören Schwermetalle oder Chemikalien, die sich im Körper ansammeln. |

| Erbliche Stoffwechselerkrankungen | Bei Krankheiten, wie Morbus Wilson oder Hämochromatose, lagern sich schädliche Substanzen in der Leber ab |

Das Risiko für eine Leberzirrhose steigt also nicht nur durch Alkohol. Auch Infektionen, falsche Ernährung oder genetische Faktoren können dem Entgiftungsorgan schwer zusetzen.

Welche Symptome treten bei einer Leberzirrhose auf?

Die Leber ist ein echtes Arbeitstier und macht lange Zeit klaglos mit, auch wenn sie schon geschädigt ist. Genau das macht die Leberzirrhose so tückisch – anfangs gibt es kaum spürbare Warnsignale. Erst wenn das gesunde Gewebe zunehmend durch Narben ersetzt wird, treten Beschwerden auf. Dabei beginnt alles oft harmlos, bevor es zu ernsten Komplikationen kommen kann.

Bei einer fortgeschrittenen Schrumpfleber können nicht nur körperliche Beschwerden auftreten, sondern auch die Gehirnfunktion beeinträchtigt werden. Patienten berichten dann über Konzentrationsprobleme oder Stimmungsschwankungen, die oft nicht sofort mit der Leber in Verbindung gebracht werden.

Viele Leberkrankheiten verlaufen lange ohne Symptome. Die Leber kann Schäden ausgleichen, bis zirrhotisches Bindegewebe die Funktion stark einschränkt. Erst dann treten Beschwerden auf. Da eine frühe Diagnose schwierig ist, bleibt die Krankheit oft unentdeckt, bis sie das Endstadium erreicht.

Erste Anzeichen – wenn der Körper subtil warnt

Viele Menschen fühlen sich einfach nur erschöpft und abgeschlagen, ohne einen klaren Grund dafür zu finden. Auch ein ungewollter Gewichtsverlust oder eine nachlassende Leistungsfähigkeit können frühe Hinweise sein. Manche bemerken ein unangenehmes Druckgefühl im rechten Oberbauch, das nach dem Essen stärker wird. Die Haut kann plötzlich empfindlicher reagieren, es kommt zu Juckreiz, weil sich Abbauprodukte im Körper stauen.

Ein weiteres Signal ist eine Veränderung der Verdauung. Wer plötzlich keinen Appetit mehr hat oder merkt, dass die Nahrung nicht mehr so gut vertragen wird, sollte aufmerksam sein. Die Leber spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Nährstoffen – wenn sie nicht mehr richtig funktioniert, zeigt sich das oft in Verdauungsbeschwerden.

Fortgeschrittene Symptome – wenn die Leber überfordert ist

Bleibt die Erkrankung unbemerkt, gerät das System irgendwann ins Wanken. Ein typisches Zeichen ist eine Gelbfärbung der Haut und Augen – eine Folge davon, dass die Leber das Abbauprodukt Bilirubin nicht mehr richtig ausscheiden kann. Gleichzeitig verändert sich der Körper: Der Bauch wird dicker, nicht durch Gewichtszunahme, sondern durch Flüssigkeit, die sich im Bauchraum ansammelt.

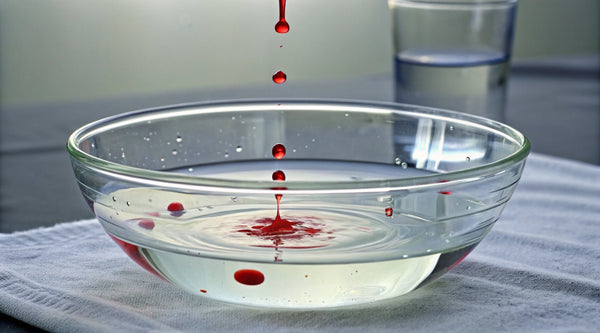

Bei fortgeschrittener Leberzirrhose kann es durch den erhöhten Druck in der Pfortader zu Krampfadern in der Speiseröhre kommen (Ösophagusvarizen). Diese bleiben oft unbemerkt, können aber bei erhöhtem Druck oder mechanischer Belastung reißen und schwere innere Blutungen verursachen.

Nicht zuletzt leidet auch das Gehirn unter einer geschädigten Leber. Viele Betroffene berichten von Konzentrationsproblemen oder geistiger Verwirrung – ein Zeichen dafür, dass Giftstoffe, die normalerweise herausgefiltert würden, ins Gehirn gelangen. Diese sogenannte hepatische Enzephalopathie kann zu Wesensveränderungen und im schlimmsten Fall sogar zu Bewusstseinsstörungen führen.

Je früher eine Leberzirrhose erkannt wird, desto größer sind die Chancen, das Fortschreiten zu verlangsamen. Wer unklare Beschwerden hat, sollte nicht abwarten, sondern lieber einmal mehr nachsehen lassen.

Wie wird eine Leberzirrhose diagnostiziert?

Eine Leberzirrhose entwickelt sich oft über Jahre, ohne dass es sofort bemerkt wird. Deshalb ist eine frühzeitige Diagnose entscheidend, um den Fortschritt aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Doch wie findet man überhaupt heraus, ob die Leber bereits geschädigt ist? Die Medizin setzt auf eine Kombination aus Untersuchungen, Laborwerten und bildgebenden Verfahren, um ein genaues Bild zu bekommen.

Körperliche Untersuchung und erste Hinweise

Oft gibt schon die äußere Erscheinung Hinweise darauf, dass mit der Leber etwas nicht stimmt. Eine Gelbfärbung der Haut, Wassereinlagerungen in den Beinen oder ein aufgeblähter Bauch durch Flüssigkeitsansammlungen sind deutliche Zeichen, die ein Arzt nicht übersehen kann. Auch bestimmte Gefäßveränderungen an der Haut, sogenannte „Spider Naevi“, treten häufig bei einer geschädigten Leber auf.

Beim Abtasten des Bauchs kann sich das Organ entweder vergrößert oder – wenn das Lebergewebe bereits stark vernarbt ist – verhärtet und geschrumpft anfühlen. Doch um sicherzugehen, braucht es genauere Untersuchungen.

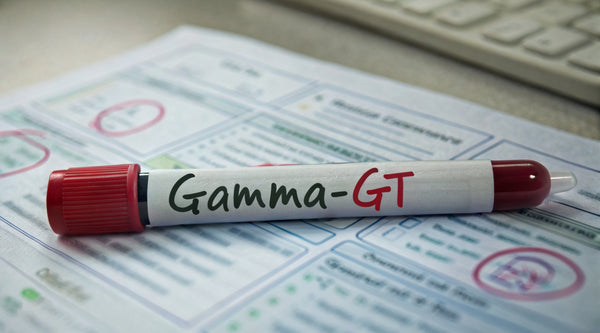

Blutwerte als Spiegel der Lebergesundheit

Eine Blutuntersuchung gibt Aufschluss darüber, wie gut die Leber noch arbeitet. Bestimmte Werte, wie die Leberenzyme ALT und AST, zeigen an, ob es Schädigungen gibt. Ist die Leberfunktion bereits eingeschränkt, verändert sich auch der Bilirubinwert, der für die Gelbfärbung der Haut verantwortlich sein kann.

Zusätzlich geben Gerinnungswerte und Eiweißspiegel im Blut Hinweise darauf, ob die Leber noch genug lebenswichtige Stoffe produziert. Gerade ein sinkender Albuminwert kann ein Zeichen sein, dass das Filterorgan nicht mehr richtig arbeitet.

Bildgebung – ein Blick ins Innere

Moderne Untersuchungsmethoden wie Ultraschall, CT oder MRT helfen dabei, Veränderungen in der Leber sichtbar zu machen. Sie zeigen, ob sich bereits vernarbtes Gewebe gebildet oder ob sich Flüssigkeit im Bauchraum angesammelt hat. Eine spezielle Untersuchung, die sogenannte Elastografie, misst, wie steif das Gewebe ist – je härter die Leber, desto weiter fortgeschritten die Erkrankung.

Leberbiopsie – wenn es genau sein muss

In manchen Fällen kann eine Gewebeprobe aus der Leber notwendig sein, um die Diagnose zu bestätigen. Dabei wird mit einer feinen Nadel eine kleine Menge Lebergewebe entnommen und unter dem Mikroskop untersucht. Diese Methode kommt hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn unklar ist, welche Ursache hinter der Leberschädigung steckt.

Je früher eine Leberzirrhose erkannt wird, desto besser lässt sich ihr Fortschreiten beeinflussen. Wer Risikofaktoren wie regelmäßigen Alkoholkonsum oder eine bekannte Lebererkrankung hat, sollte nicht warten, sondern seine Leberwerte regelmäßig kontrollieren lassen.

Welche Komplikationen kann eine Leberzirrhose verursachen?

Eine Leberzirrhose ist mehr als nur eine Erkrankung der Leber – sie bringt den gesamten Körper aus dem Gleichgewicht. Sobald das gesunde Gewebe durch Narben ersetzt wird, kann das Organ seine Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen. Dadurch entstehen Probleme, die weit über die Leber hinausgehen und in vielen Fällen lebensbedrohlich werden können.

Im Endstadium einer Leberzirrhose kann die Leber ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Giftstoffe sammeln sich im Körper, die Blutgerinnung ist gestört, und lebenswichtige Proteine fehlen. Aszites, schwere Infektionen und innere Blutungen können plötzlich auftreten. Eine unbehandelte Lebererkrankung kann schnell lebensgefährlich werden – medizinische Hilfe ist daher unerlässlich.

Bauchwasser – wenn sich Flüssigkeit staut

Eines der häufigsten Anzeichen einer fortgeschrittenen Leberzirrhose ist eine Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum. Dieses sogenannte Aszites entsteht, weil die Leber den Flüssigkeitshaushalt nicht mehr regulieren kann. Der Bauch schwillt an, die Haut spannt, und alltägliche Bewegungen werden beschwerlich. In manchen Fällen kommt es zu Infektionen, die schwerwiegende Folgen haben können.

Innere Blutungen durch überlastete Venen

Wenn die Leber vernarbt ist, wird der Blutfluss behindert. Der Druck in der Pfortader, die das Blut aus dem Darm zur Leber transportiert, steigt an. Dadurch entstehen Krampfadern in der Speiseröhre oder im Magen, die plötzlich reißen und zu starken inneren Blutungen führen können. Oft kommt es ohne Vorwarnung zu blutigem Erbrechen oder schwarzem Stuhlgang – ein medizinischer Notfall, der sofort behandelt werden muss.

Hepatische Enzephalopathie – wenn das Gehirn leidet

Die Leber ist dafür verantwortlich, Giftstoffe aus dem Blut zu filtern. Funktioniert das nicht mehr, sammeln sich diese Substanzen an und gelangen ins Gehirn. Die Folgen sind Konzentrationsprobleme, Verwirrtheit und in schweren Fällen sogar Bewusstlosigkeit. Die sogenannte hepatische Enzephalopathie kann schleichend beginnen – mit leichten Gedächtnisstörungen oder plötzlicher Reizbarkeit – und bis zum Leberkoma führen.

Störungen der Entgiftungsfunktion der Leber führen dazu, dass sich schädliche Substanzen im Körper anreichern. Das betrifft nicht nur den Stoffwechsel, sondern kann im schlimmsten Fall sogar zu einem Leberversagen führen.

Leberkrebs als Spätfolge

Durch die chronische Schädigung erhöht sich das Risiko für Leberkrebs erheblich. Viele Betroffene merken lange nichts davon, da sich der Krebs oft unauffällig entwickelt. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind daher entscheidend, um frühzeitig einzugreifen.

Komplikationen der Leberzirrhose können schwerwiegende Folgen haben, sind aber nicht unausweichlich. Wer die Krankheit rechtzeitig behandelt und die Leber so gut wie möglich entlastet, kann das Risiko deutlich senken.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei einer Leberzirrhose?

Die Leber besitzt eine bemerkenswerte Regenerationsfähigkeit und kann Schäden bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Doch wenn die Vernarbung zu weit fortgeschritten ist, kann sich das Organ nicht mehr erholen. Eine vollständige Heilung der Leberzirrhose ist nicht möglich – aber der Krankheitsverlauf kann verlangsamt und Beschwerden können gelindert werden. Die Behandlung richtet sich dabei nach der Ursache und den bereits aufgetretenen Komplikationen.

Eine geschädigte Leber wirkt sich oft auf den Magen-Darm-Trakt aus. Durch den veränderten Blutfluss steigt der Druck in den Blutgefäßen, was die Verdauung beeinträchtigt. Viele Betroffene leiden unter Übelkeit, einem Völlegefühl oder Problemen mit der Nährstoffaufnahme. Eine individuell abgestimmte Therapie hilft, diese Störungen zu lindern und die Verdauung zu entlasten.

Ursachen gezielt bekämpfen

Der erste Schritt ist, das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen. Wenn Alkohol der Auslöser ist, bedeutet das konsequente Abstinenz – selbst geringe Mengen können die Schädigung weiter vorantreiben. Liegt eine virusbedingte Hepatitis zugrunde, kommen spezielle antivirale Medikamente zum Einsatz, um die Viren zu bekämpfen und die Leber zu entlasten. Bei einer Fettleberhepatitis hilft es oft schon, das Gewicht zu reduzieren und eine leberfreundliche Ernährung zu wählen.

Manchmal steckt eine autoimmune Krankheit hinter der Leberzirrhose. In diesen Fällen werden Immunsuppressiva eingesetzt, um die fehlgeleitete Abwehrreaktion des Körpers zu bremsen. Auch Medikamente, die Stoffwechselstörungen regulieren, können helfen, wenn eine erbliche Erkrankung wie Morbus Wilson oder Hämochromatose die Leber belastet.

Symptome lindern und Komplikationen verhindern

Die Behandlung konzentriert sich darauf, den Körper zu entlasten. Bei einer Ansammlung von Bauchwasser werden entwässernde Medikamente eingesetzt, um die Flüssigkeit aus dem Körper zu leiten. Gleichzeitig wird auf eine salzarme Ernährung geachtet, um weitere Einlagerungen zu vermeiden.

Um innere Blutungen durch Krampfadern in der Speiseröhre zu verhindern, gibt es Medikamente, die den Blutdruck in der Pfortader senken. In manchen Fällen werden die erweiterten Blutgefäße endoskopisch behandelt, um ein Platzen zu vermeiden. Wenn sich bereits eine hepatische Enzephalopathie entwickelt hat, helfen spezielle Medikamente, die die giftigen Substanzen im Darm binden und deren Ausscheidung fördern.

Lebertransplantation als letzte Option

Wenn die Leber ihre Arbeit endgültig einstellt, bleibt nur eine Transplantation als lebensrettende Maßnahme. Dabei wird das erkrankte Organ durch eine gesunde Spenderleber ersetzt. Da die Wartezeiten auf ein Spenderorgan lang sind, wird die Transplantation nur in fortgeschrittenen Stadien und unter strengen Kriterien durchgeführt.

Auch wenn eine Leberzirrhose nicht rückgängig gemacht werden kann, gibt es viele Möglichkeiten, Beschwerden zu lindern und das Fortschreiten der Schädigung zu verlangsamen. Wer frühzeitig handelt, kann wertvolle Zeit gewinnen und seine Lebensqualität verbessern.

Wie sieht die Prognose bei einer Leberzirrhose aus?

Die Diagnose Leberzirrhose klingt für viele erst einmal erschreckend. Doch wie sich die Krankheit entwickelt, hängt stark davon ab, in welchem Stadium sie entdeckt wird und ob es gelingt, die Ursache zu kontrollieren. Während sich frühe Formen oft noch stabil halten lassen, kann eine weit fortgeschrittene Zirrhose zu schwerwiegenden Komplikationen führen.

Früherkennung verbessert die Chancen

Je eher eine Leberzirrhose festgestellt wird, desto größer sind die Möglichkeiten, den Verlauf zu beeinflussen. Wenn die Ursache rechtzeitig behandelt wird – sei es durch den Verzicht auf Alkohol, die Behandlung einer Virushepatitis oder eine Ernährungsumstellung bei Fettleber – kann die Leber oft noch eine Zeit lang ihre Funktionen aufrechterhalten. Regelmäßige Untersuchungen helfen dabei, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern.

Auch wenn sich bereits Narbengewebe gebildet hat, bedeutet das nicht automatisch, dass sich die Situation schnell verschlechtern muss. Viele Betroffene können mit einer konsequenten Lebensweise und der richtigen Behandlung über Jahre hinweg stabil bleiben.

Wann sich die Situation verschlechtert

In späteren Stadien nehmen die Beschwerden zu, weil die Leber immer weniger Aufgaben übernehmen kann. Der Körper reagiert auf die nachlassende Entgiftungsfunktion, Flüssigkeit sammelt sich im Bauchraum an, und das Risiko für innere Blutungen steigt. Spätestens dann wird eine engmaschige medizinische Betreuung notwendig, um die Symptome zu kontrollieren und gefährliche Komplikationen zu vermeiden.

Besonders kritisch wird es, wenn sich eine hepatische Enzephalopathie entwickelt, da sie ein Hinweis darauf ist, dass das Entgiftungsorgan seine Funktion nicht mehr ausreichend erfüllen kann. Auch das Auftreten von Leberkrebs kann die Prognose deutlich verschlechtern, weshalb regelmäßige Kontrolluntersuchungen essenziell sind.

Lebensqualität und Zukunftsperspektiven

Eine Leberzirrhose ist in fortgeschrittenen Stadien nicht mehr heilbar. Mit der richtigen Behandlung und Anpassung des Lebensstils kann der Krankheitsverlauf jedoch verlangsamt und die Lebensqualität langfristig erhalten bleiben. Viele Patienten passen ihren Alltag an, indem sie auf eine leberfreundliche Ernährung achten, Stress vermeiden und regelmäßig ärztliche Kontrollen wahrnehmen.

Auch wenn eine Lebertransplantation in schweren Fällen die einzige Option bleibt, bedeutet die Diagnose nicht zwangsläufig einen raschen Krankheitsverlauf. Wer aktiv an seiner Gesundheit arbeitet und Risikofaktoren minimiert, kann noch viele Jahre mit der Krankheit leben.

Leben mit einer Leberzirrhose

Eine Leberzirrhose bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Leben von heute auf morgen stillsteht. Wer sich an einige grundlegende Maßnahmen hält, kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und seine Lebensqualität über viele Jahre erhalten. Neben der medizinischen Behandlung spielen vorwiegend Ernährung, Bewegung und ein bewusster Umgang mit Medikamenten eine große Rolle.

Ernährung bei Leberzirrhose

Die richtige Ernährung kann die Leber entlasten und helfen, Komplikationen zu vermeiden. Wichtig ist eine ausgewogene Zufuhr von Proteinen, da diese helfen, den Muskelabbau zu verhindern, der bei vielen Betroffenen auftritt. Gleichzeitig sollte auf zu viel Salz verzichtet werden, um die Gefahr von Aszites zu verringern. Alkohol ist in jeder Form tabu, da selbst geringe Mengen die geschädigte Leber weiter belasten können. Fettige und stark verarbeitete Lebensmittel sollten reduziert werden, während frisches Gemüse, mageres Eiweiß und komplexe Kohlenhydrate bevorzugt werden.

Mehr zum Thema: Leberkur

Alltag und körperliche Belastung

Bewegung ist wichtig, sollte aber in einem Maß erfolgen, das den Körper nicht überfordert. Spaziergänge, leichtes Krafttraining oder Yoga helfen, die Muskulatur zu erhalten und den Stoffwechsel anzuregen. Besonders in späteren Stadien kann starke Erschöpfung auftreten, weshalb auf ausreichend Pausen geachtet werden sollte. Auch der psychische Zustand spielt eine wichtige Rolle – Stress kann die Leber zusätzlich belasten. Entspannungsmethoden wie Meditation oder Atemübungen können helfen, den Körper und Geist in Balance zu halten.

Umgang mit Medikamenten und Alkohol

Viele Medikamente werden über die Leber abgebaut. Bei einer bestehenden Lebererkrankung kann dies problematisch sein, da der Organismus Wirkstoffe langsamer verarbeitet. Schmerzmittel, Beruhigungsmittel oder bestimmte Antibiotika sollten nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden. Auch pflanzliche Präparate sind nicht immer harmlos – einige können die Leber zusätzlich belasten. Ein bewusster Umgang mit Medikamenten ist deshalb essenziell, um weitere Schäden zu vermeiden.

Wer mit einer Leberzirrhose lebt, kann durch eine angepasste Lebensweise viel dazu beitragen, den Alltag angenehmer zu gestalten. Die richtige Mischung aus Ernährung, Bewegung und ärztlicher Betreuung hilft, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und sich möglichst lange fit zu fühlen.