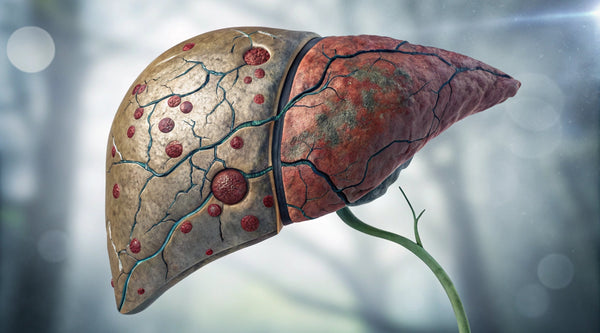

Erhöhte Leberwerte können auf eine Belastung oder Erkrankung hinweisen und sollten weiter untersucht werden. Die Leber ist ein echtes Multitalent: Sie filtert Schadstoffe, produziert Gallenflüssigkeit für die Verdauung und speichert lebenswichtige Nährstoffe.

Doch wenn sie überfordert ist, kann sie sich nicht wehren – sie sendet lediglich ein paar stille Signale aus. Oft bleibt eine Erhöhung der Leberwerte lange unbemerkt, bis es zu später erkennbaren Beschwerden kommt. Erhöhungen der Leberwerte können auf verschiedene Lebererkrankungen hinweisen und sollten nicht ignoriert werden.

Die wichtigsten Leberwerte und ihre Bedeutung

Leberwerte umfassen verschiedene Enzyme und andere Laborparameter, die Rückschlüsse auf die Leberfunktion und mögliche Schädigungen ermöglichen. Besonders häufig überprüft werden die Enzyme ALT (Alanin-Aminotransferase), AST (Aspartat-Aminotransferase), Gamma-GT (Gamma-Glutamyltransferase) und die Alkalische Phosphatase. Liegt hier eine Erhöhung vor, deutet das auf eine mögliche Schädigung der Leberzellen hin. Auch Bilirubin und Albumin geben Hinweise darauf, ob die Leber normal arbeitet oder ob sich Probleme mit den Gallengängen zeigen.

ALT (Alanin-Aminotransferase)

ALT ist ein Enzym, das hauptsächlich in den Leberzellen vorkommt. Wird die Leber geschädigt, tritt es vermehrt ins Blut über. Besonders bei Ursachen wie einer Fettleber, Virusinfektionen wie Hepatitis oder bei toxischen Leberschäden durch Medikamente können die ALT-Werte deutlich erhöht sein.

AST (Aspartat-Aminotransferase)

AST findet sich nicht nur in den Leberzellen, sondern auch im Herzmuskel und in der Skelettmuskulatur. Es ist nicht leberspezifisch und kann sich auch durch Muskelschäden oder Herzprobleme erhöhen. Das Verhältnis von AST zu ALT kann jedoch Hinweise auf eine mögliche Lebererkrankung geben. Bei einer Leberzirrhose sind die Werte oft dauerhaft erhöht.

Gamma-GT (Gamma-Glutamyltransferase)

Gamma-GT ist ein empfindlicher Marker für Leberschädigungen, insbesondere durch Alkoholkonsum oder Medikamente. Chronischer Alkoholkonsum erhöht diesen Wert oft stark. Auch Gallenstauungen können dazu führen, dass die Gamma-GT erhöht ist. Eine ärztliche Kontrolle kann helfen, langfristige Schäden frühzeitig zu erkennen.

Alkalische Phosphatase (AP)

Dieses Enzym ist besonders bei Erkrankungen der Gallengänge auffällig. Eine Erhöhung der Werte kann auf eine Cholestase oder auf entzündliche Prozesse hinweisen. Auch bei Knochenstoffwechselstörungen kann der Wert ansteigen, weshalb hier eine genaue Abklärung erforderlich ist.

Warum steigen die Leberwerte an?

Es gibt eine ganze Reihe an Ursachen, die zu einer Erhöhung von Leberwerten führen können. Ein klassischer Grund ist eine Fettleber, die entweder durch ungesunde Ernährung oder zu viel Alkohol entsteht. Besonders verbreitet ist die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD), die durch Übergewicht und schlechte Ernährung begünstigt wird. Doch auch Virusinfektionen wie Hepatitis, Autoimmunerkrankungen und Medikamenteneinnahme können die Leberwerte aus dem Gleichgewicht bringen.

Die Leber selbst hat keine Schmerzrezeptoren, aber eine Schwellung oder Entzündung kann Druck auf die Leberkapsel ausüben und dadurch Schmerzen verursachen. Manchmal sind es auch Gallengänge, die sich entzünden oder verengen und so den Abfluss der Gallenflüssigkeit stören. Das wiederum kann zu einer sogenannten Cholestase führen, die die Leber stark belastet. Seltener steckt eine genetische Störung dahinter, bei der sich bestimmte Substanzen im Organ ablagern und langfristig Schaden anrichten.

Die Leber kann sich gut regenerieren, aber nicht unbegrenzt. Besonders bei chronischen Lebererkrankungen wie einer fortgeschrittenen Fettleber oder Zirrhose nimmt die Fähigkeit zur Erholung ab. Häufig sind unscheinbare Faktoren wie bestimmte Medikamente oder versteckter Zucker in der Ernährung unterschätzte Ursachen für eine langsame, aber stetige Erhöhung der Leberwerte. Auch Entzündungen der Gallenwege können langfristig Schäden anrichten, die sich erst spät bemerkbar machen.

Symptome, die auf ein Problem hindeuten

Wer an müden Augen oder einem matschigen Kopf leidet, denkt selten an die Leber. Dabei sind genau solche unspezifischen Beschwerden erste Hinweise darauf, dass etwas nicht stimmt. Typische Anzeichen für erhöhte Leberwerte können eine dauerhafte Erschöpfung, Druckgefühl im rechten Oberbauch oder Verdauungsprobleme sein. Wenn die Leber stark belastet ist, kann es zu einer Gelbfärbung der Haut kommen, weil sich Bilirubin im Körper anreichert. Auch juckende Haut oder dunkler Urin sind ernst zu nehmende Signale.

Weitere Symptome können ein anhaltendes Völlegefühl nach dem Essen oder ein ungeklärter Gewichtsverlust sein. Manche Menschen berichten zudem von anhaltendem Juckreiz, der besonders nachts auftritt, da sich Gallensäuren im Blut ansammeln können. Ein aufgeblähter Bauch ohne erkennbare Ernährungsumstellung kann auf eine Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum hindeuten, was im fortgeschrittenen Stadium einer Lebererkrankung vorkommen kann.

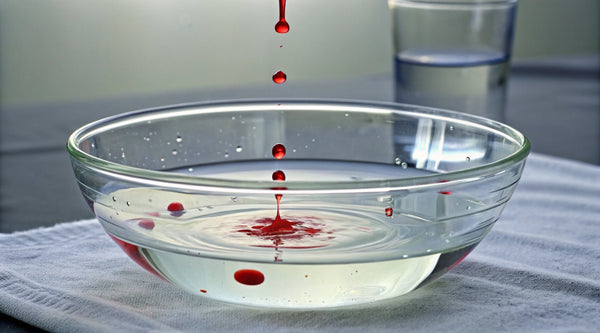

Ebenso können vermehrte blaue Flecken oder eine verstärkte Blutungsneigung darauf hinweisen, dass die Leber an der Blutgerinnung beteiligt und ihre Funktion möglicherweise eingeschränkt ist. Wer solche Symptome bemerkt, sollte die Ursache unbedingt ärztlich abklären lassen, um rechtzeitig entgegenzusteuern.

Nicht jede Erhöhung der Leberwerte verursacht sofort spürbare Beschwerden. Gerade bei still verlaufenden Lebererkrankungen wie NAFLD oder chronischen Infektionen kann es Jahre dauern, bis Symptome auftreten. Besonders tückisch ist, dass sich eine schleichende Schädigung der Leber oft erst durch unspezifische Anzeichen zeigt, die leicht übersehen werden. Auch Störungen der Gallenwege oder Entzündungen durch Medikamente bleiben lange unbemerkt.

Wie erhöhte Leberwerte erkannt werden

Erhöhte Leberwerte werden häufig zufällig bei Routine-Blutuntersuchungen entdeckt, können aber auch gezielt überprüft werden, wenn Symptome auf eine Lebererkrankung hinweisen. Liegen auffällige Werte vor, die vom Normbereich abweichen, geht es an die Ursachenforschung. Neben weiteren Bluttests können bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder eine MRT Klarheit bringen. Diese Verfahren ermöglichen es, Veränderungen in der Leberstruktur oder eine mögliche Verfettung sichtbar zu machen.

Eine detaillierte Analyse des Blutes umfasst oft zusätzliche Marker wie das Enzym GLDH (Glutamatdehydrogenase), das spezifischer für Leberschädigungen ist, oder das Verhältnis von AST zu ALT, das Hinweise auf eine mögliche Leberzirrhose liefern kann. Auch die Bestimmung von Bilirubin und Albumin hilft dem Arzt, die Leberfunktion genauer einzuschätzen. Liegt der Verdacht auf einen chronischen Schaden vor, können serologische Tests auf Hepatitis-Viren oder Autoimmunmarker durchgeführt werden.

| Faktor | Mögliche Auswirkungen auf Leberenzyme | Zusätzliche Hinweise |

|---|---|---|

| Intensiver Sport | vorübergehende Erhöhung von AST und ALT | Muskelschäden können die Werte beeinflussen |

| Kaffee- und Teekonsum | potenzielle Senkung von Gamma-GT | einige Studien zeigen schützende Effekte auf die Leber |

| Hormonelle Veränderungen | Einfluss auf Leberenzyme, besonders in Schwangerschaft und Menopause | Leberwerte können sich ohne ernsthafte Erkrankung verändern |

| Fasten oder extrem kalorienarme Diäten | erhöhte Fettfreisetzung kann zu vorübergehender Leberbelastung führen | Fettleber kann sich auch ohne Übergewicht entwickeln |

| Schwermetallbelastung (z. B. Blei, Quecksilber) | mögliche toxische Schädigung und Enzymerhöhung | Umweltgifte können unbemerkt die Leber belasten |

| Darmgesundheit | Einfluss auf Entzündungsprozesse und indirekt auf die Leberwerte | eine gestörte Darmflora kann zu einer erhöhten Leberbelastung führen |

In bestimmten Fällen wird sogar eine Leberbiopsie durchgeführt, um herauszufinden, ob bereits Leberschäden vorliegen. Dabei wird eine kleine Gewebeprobe aus der Leber entnommen und mikroskopisch untersucht. Leberbiopsien sind hauptsächlich dann notwendig, wenn andere Untersuchungen keine eindeutigen Ergebnisse liefern oder der Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung besteht.

Was tun, wenn die Leberwerte erhöht sind?

Die Leber besitzt eine hohe Regenerationsfähigkeit, aber fortgeschrittene Erkrankungen wie Zirrhose können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der erste Schritt ist oft eine Anpassung der Lebensweise. Alkohol ist einer der größten Belastungsfaktoren für die Leber, weshalb ein Verzicht oder zumindest eine Reduktion oft Wunder wirkt. Auch eine bewusste Ernährung kann dazu beitragen, die Lebergesundheit zu fördern. Fette und zuckerhaltige Lebensmittel in Maßen genießen, dafür mehr frische und unverarbeitete Lebensmittel, das kann helfen, die Leberwerte wieder zu senken.

Mehr zum Thema: Leberkur

Achtung: Wenn eine Lebererkrankung fortschreitet, kann es zu schwerwiegenden Folgen kommen. Eine unbehandelte Zirrhose kann den gesamten Stoffwechsel beeinträchtigen und die Entgiftungsfunktion drastisch verschlechtern. Besonders gefährlich ist es, Symptome zu ignorieren oder weiter leberschädigende Substanzen wie Medikamente oder Alkohol zu konsumieren.

Je nach Ursache der Leberwerterhöhungen gibt es unterschiedliche medizinische Behandlungen. Liegt eine Hepatitis vor, muss diese gezielt behandelt werden. Sind Medikamente der Auslöser, kann ein Wechsel oder eine Reduktion sinnvoll sein. Manchmal sind auch spezielle Therapien notwendig, um eine fortschreitende Leberschädigung zu verhindern.

Wie sich die Leber langfristig gesund halten lässt

Ein gesunder Lebensstil hilft nicht nur dabei, die erhöhten Leberwerte zu senken, sondern auch langfristig das Wohlbefinden zu steigern. Ausreichend Bewegung unterstützt die Fettverbrennung und damit auch die Leberfunktion. Eine Ernährung mit viel Gemüse, gesunden Fetten und wenig Zucker entlastet das Organ. Regelmäßige Blutuntersuchungen können dabei helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.