Kalium ist ein essenzieller Mineralstoff, der zahlreiche lebenswichtige Funktionen im Körper übernimmt. Es ist maßgeblich an der Muskelkontraktion beteiligt, wodurch nicht nur die Skelettmuskulatur, sondern auch das Herz optimal arbeiten kann. Ein stabiler Kaliumspiegel ist wesentlich für die Nervenleitung, indem er elektrische Signale zwischen Gehirn und Muskeln reguliert.

Warum benötigt der Körper Kalium?

Kalium kann zur Regulierung des Blutdrucks beitragen, indem es den blutdrucksteigernden Wirkungen von Natrium entgegenwirkt und die Ausscheidung von Natrium und Wasser über die Nieren fördert, was das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Zusätzlich steuert es das Säure-Basen-Gleichgewicht und unterstützt die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsverteilung innerhalb der Zellen. Ein unzureichender Kaliumspiegel kann den Elektrolythaushalt beeinträchtigen, insbesondere bei Erkrankungen, die den Kaliumhaushalt stören.

Was passiert bei einem Kaliummangel?

Bei einem Kaliummangel, auch als Hypokaliämie bekannt, fehlt dem Körper eine ausreichende Menge des lebenswichtigen Mineralstoffs Kalium. Da Kalium essenziell für die Muskelbewegung, die Herzfunktion und die Signalübertragung der Nerven ist, kann ein Mangel gravierende Auswirkungen haben. Erste Anzeichen sind oft Muskelschwäche, Müdigkeit und ein unregelmäßiger Herzschlag.

Da Kalium auch für die Steuerung der Darmbewegungen verantwortlich ist, kann eine Unterversorgung zudem Verdauungsprobleme wie Verstopfung verursachen. Bleibt der Mangel unbehandelt, kann es zu Kribbeln in den Gliedmaßen, Koordinationsproblemen und sogar schweren Herzrhythmusstörungen kommen. In besonders kritischen Fällen kann eine anhaltende Hypokaliämie lebensbedrohliche Folgen haben.

Was ist Kaliummangel (Hypokaliämie)?

Definition und Werte

Ein gesunder Kaliumwert im Blut liegt bei etwa 3,5 bis 5,0 mmol/L. Sinkt dieser unter 3,5 mmol/L, spricht man von Hypokaliämie. Und das ist keine Kleinigkeit – denn ein zu niedriger Kaliumgehalt kann den gesamten Organismus aus dem Gleichgewicht bringen. Je nach Ausmaß des Mangels wird er in leicht (3,0–3,5 mmol/L), moderat (2,5–3,0 mmol/L) und schwer (<2,5 mmol/L) eingeteilt. Leichte Kaliumdefizite bleiben oft symptomlos, während mäßige bis schwere Hypokaliämie häufig zu Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen und weiteren Beschwerden führt.

Kritisch wird es, wenn der Kaliumspiegel unter 2,5 Millimol pro Liter fällt – dann können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen, Lähmungserscheinungen und sogar Herzstillstände auftreten. In solchen Fällen ist eine sofortige medizinische Behandlung unerlässlich, um das Kaliumgleichgewicht im Körper schnellstmöglich wiederherzustellen.

Ursachen von Kaliummangel

| Ursache | Auswirkung auf den Kaliumhaushalt |

|---|---|

| Unausgewogene Ernährung | Eine zu geringe Aufnahme von kaliumreichen Lebensmitteln kann langfristig zu einem Defizit führen. |

| Übermäßiger Natriumkonsum | Ein hoher Salzkonsum kann die Kaliumausscheidung über die Nieren verstärken und das Gleichgewicht stören. |

| Starker Flüssigkeitsverlust | Durch Erbrechen, Durchfall oder starkes Schwitzen gehen große Mengen Kalium verloren. |

| Diuretika (Entwässerungsmittel) | Führt zu einer verstärkten Kaliumausscheidung über die Nieren, was das Risiko eines Mangels erhöht. |

| Hormonelle Störungen | Erkrankungen wie Hyperaldosteronismus steigern die Kaliumausscheidung und begünstigen Hypokaliämie. |

| Chronische Nierenerkrankungen | Veränderte Nierenfunktion kann entweder einen Verlust oder eine unzureichende Speicherung von Kalium verursachen. |

| Magnesiummangel | Beeinträchtigt die Kaliumaufnahme in die Zellen und verstärkt den Verlust über die Nieren. |

Ernährung und Kaliumverlust

Wer sich nicht ausgewogen ernährt, kann schnell in eine Unterversorgung rutschen. Eine unzureichende Kaliumzufuhr allein führt allerdings selten zu Mangelerscheinungen. Kalium steckt hauptsächlich in kaliumreichen Lebensmitteln wie Bananen, Kartoffeln oder Spinat. Doch selbst bei einer guten Ernährung kann es zu einem erhöhten Kaliumverlust kommen, etwa durch eine stark salzhaltige Ernährung oder starkes Schwitzen. Zudem können einseitige Diäten oder Fastenkuren dazu führen, dass der Kaliumhaushalt ins Ungleichgewicht gerät und die Speicher nicht ausreichend aufgefüllt werden.

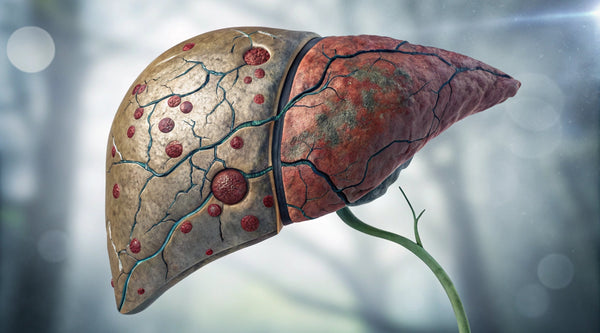

Erkrankungen und Medikamente

Ein erhöhter Kaliumverlust kann durch verschiedene Erkrankungen entstehen, besonders wenn die Nieren nicht richtig arbeiten. Chronische Nierenerkrankungen, hormonelle Störungen wie ein erhöhter Aldosteronspiegel oder bestimmte Stoffwechselkrankheiten können dazu führen, dass der Körper vermehrt Kalium ausscheidet.

Auch einige Medikamente wie Diuretika (Entwässerungsmittel) oder Laxanzien (Abführmittel) sorgen dafür, dass mehr Kalium ausgeschieden wird. Zudem können einige Medikamente, wie Kortikosteroide und bestimmte Diuretika, den Kaliumhaushalt beeinträchtigen, indem sie die Kaliumausscheidung über die Nieren zusätzlich verstärken.

Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen und Durchfall

Wenn der Körper viel Flüssigkeit verliert, geht oft auch eine Menge Kalium verloren. Ständiges Erbrechen oder Durchfall kann also dazu führen, dass der Kaliumspiegel rapide sinkt. Besonders problematisch ist dies bei lang anhaltenden Magen-Darm-Erkrankungen oder schweren Infektionen, die den Elektrolythaushalt stark beeinträchtigen. In solchen Fällen kommt es nicht nur zu einem Kaliumverlust, sondern auch zu einer verminderten Aufnahme von Nährstoffen, da der Darm nicht mehr optimal arbeitet. Ohne eine gezielte Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr kann sich dieser Mangel weiter verschärfen und schwerwiegende Folgen für das Herz-Kreislauf-System haben.

Magnesiummangel als versteckte Ursache

Oft geht ein Kaliumdefizit mit einem Magnesiummangel einher. Der Grund: Beide Mineralstoffe arbeiten zusammen und beeinflussen einander. Fehlt Magnesium, kann Kalium schlechter in den Zellen gespeichert werden. Zudem ist Magnesium an der Regulation der Kaliumkanäle in den Zellmembranen beteiligt, was bedeutet, dass ein niedriger Magnesiumspiegel zu einem verstärkten Kaliumverlust über die Nieren führen kann. Dadurch kann sich ein bestehender Kaliummangel weiter verschärfen, selbst wenn über die Ernährung ausreichend Kalium aufgenommen wird.

Symptome und Folgen eines Kaliummangels

Ein Kaliummangel macht sich oft schleichend bemerkbar. Anfangs treten Muskelschwäche und Müdigkeit auf, man fühlt sich energielos, obwohl genug Schlaf vorhanden ist – ein Zeichen für einen unausgeglichenen Kaliumhaushalt. Da Kalium ein essenzieller Bestandteil des Elektrolythaushalts ist, kann zudem eine Elektrolytstörung entstehen, die weitere Beschwerden nach sich zieht. Bleibt der Mangel unbehandelt, können sich die Symptome verschlimmern. Besonders das Herz-Kreislauf-System leidet darunter: Herzrhythmusstörungen, ein unregelmäßiger Puls oder sogar plötzlicher Herzstillstand sind mögliche Folgen.

Zudem kann es zu Magen-Darm-Problemen wie Verstopfung, Blähungen oder Übelkeit kommen. Viele Betroffene berichten auch von Muskelkrämpfen, Zittern und einer allgemeinen Schwäche in den Gliedmaßen. Ein schwerer Kaliummangel kann eine metabolische Alkalose verursachen, indem er die Regulation des Säure-Basen-Haushalts stört.

Diagnose eines Kaliummangels

Wie wird der Kaliumwert gemessen?

Eine einfache Blutuntersuchung kann zeigen, ob ein Kaliumdefizit vorliegt. Dabei werden die Kaliumwerte im Blut in Millimol pro Liter bestimmt, um den Kaliumspiegel einzuschätzen. In einigen Fällen kann zusätzlich eine Urinanalyse durchgeführt werden, um die Kaliumausscheidung und einen möglichen Kaliumverlust festzustellen. Dies ist besonders relevant, wenn ein Verdacht auf Nierenprobleme oder hormonelle Störungen besteht.

In manchen Fällen wird auch der Magnesiumspiegel, das Hormon Aldosteron oder die Nierenfunktion überprüft. Zusätzlich kann eine EKG-Untersuchung durchgeführt werden, um mögliche Herzrhythmusstörungen als Folge eines Kaliummangels festzustellen. Auch eine Blutgasanalyse kann sinnvoll sein, da sie Aufschluss über den Säure-Basen-Haushalt liefert.

Behandlung eines Kaliummangels

Ernährung als Erste Hilfe

Bei mildem Kaliummangel ist eine kaliumreiche Ernährung oft die einfachste Lösung. Besonders gut geeignet sind Bananen, Orangen und Aprikosen, ebenso wie Kartoffeln, Spinat und Avocados. Auch Nüsse und Hülsenfrüchte tragen zu einer besseren Kaliumversorgung bei. Zusätzlich ist es ratsam, hochverarbeitete Lebensmittel zu meiden, da sie oft wenig Kalium enthalten. Frisch zubereitete Mahlzeiten mit viel Gemüse und Obst helfen, den Kaliumspiegel auf natürliche Weise stabil zu halten. Eine bewusste Ernährung kann somit eine erste Maßnahme sein, um einem Mangel entgegenzuwirken und langfristig den Elektrolythaushalt im Körper zu stabilisieren.

Wann sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll?

In schweren Fällen kann eine zusätzliche Kaliumzufuhr notwendig sein – am besten in Absprache mit einem Arzt. Besonders wenn die Ernährung nicht ausreicht oder wenn der Körper aufgrund von Erkrankungen oder Medikamenteneinnahme übermäßig Kalium verliert, können Nahrungsergänzungsmittel helfen, den Kaliumspiegel zu stabilisieren. Sie sind vorwiegend dann sinnvoll, wenn eine schnelle Korrektur des Mangels notwendig ist oder wenn langfristig eine niedrige Kaliumaufnahme besteht.

Medizinische Maßnahmen

Wenn der Mangel durch Medikamente oder Krankheiten verursacht wird, muss oft die Medikation oder Therapie angepasst werden. Auch die Kaliumausscheidung über die Nieren wird dabei berücksichtigt. In schweren Fällen kann eine intravenöse Kaliumgabe notwendig sein, um den Mangel schnell auszugleichen. Zudem wird der Säure-Basen-Haushalt regelmäßig überwacht, da eine gestörte Balance den Kaliumspiegel weiter destabilisieren kann. Eine engmaschige medizinische Betreuung ist hierbei essenziell, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden und eine sichere Normalisierung des Kaliumwerts zu gewährleisten.

Vorbeugung eines Kaliummangels

Eine kaliumreiche Ernährung ist eine grundlegende Maßnahme zur Vorbeugung eines Mangels. Frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen, da sie natürliche Kaliumquellen sind. Auch der Verzicht auf stark verarbeitete Lebensmittel hilft, den Kaliumhaushalt stabil zu halten.

Wer regelmäßig Diuretika oder Abführmittel einnimmt, sollte mit seinem Arzt mögliche Alternativen oder eine begleitende Kaliumergänzung besprechen. Zudem ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr essenziell – besonders bei hohem Flüssigkeitsverlust durch starkes Schwitzen, Magen-Darm-Erkrankungen oder intensiven Sport. Eine bewusste Lebensweise kann dazu beitragen, den Körper optimal mit Kalium zu versorgen und einem Mangel vorzubeugen.